Wärmeplanung

in Moers

Aktueller Projektstand

Der Entwurf des Wärmeplans wird in der Zeit vom 26.09.2025 bis einschließlich 25.10.2025 im Internet auf den folgenden Seiten veröffentlicht:

Ergänzend kann der Entwurf des Wärmeplans während des o. g. Zeitraums nach Terminvereinbarung auch im Fachbereich Stadt- und Umweltplanung, Bauaufsicht der Stadt Moers, Rathaus Moers, Rathausplatz 1, 47441 Moers, Verwaltungsgebäude „Altes Rathaus“, Zimmer 3.008 eingesehen werden.

Die Terminvereinbarung kann per Mail an waermeplanung@moers.de oder telefonisch unter 02841 / 201 427 erfolgen.

Innerhalb des Beteiligungszeitraumes können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen elektronisch über das Beteiligungsportal des Landes unter https://beteiligung.nrw.de/portal/moers/beteiligung/themen oder per E-Mail an waermeplanung@moers.de übermittelt werden. Bei Bedarf können die Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden: schriftlich oder mündlich zur Niederschrift.

Das Projektteam informierte am 17.09.2025 in Zusammenarbeit mit der vhs Moers – Kamp-Lintfort über den aktuellen Planungsstand und gab einen Ausblick auf die Schwerpunkte der künftigen Wärmeinfrastruktur in Moers. Dabei wurde u.a. darauf eingegangen, welche Wärmequellen zukünftig genutzt werden können, in welchen Gebieten eine künftige Fernwärmeversorgung möglich und was sonst die besten Alternativen sind.

Die Veranstaltung fand hybrid statt, sodass möglichst viele Interessierte teilnehmen konnten. Insgesamt ca. 70 Teilnehmende hatten so die Möglichkeit in den Austausch zu treten und nutzten die Gelegenheit, sich über die Zukunft der klimaneutralen Wärmeversorgung in Moers zu informieren und aktiv mitzudiskutieren.

Bei Fragen an das Projektteam, können Sie sich gerne auch im Nachgang des Termins per Mail an waermeplanung@moers.de wenden. Die Folien aus dem Termin finden Sie hier: Folien

Veröffentlichung des Zwischenberichts

Die Hintergründe und Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse können Sie im Detail in unserem Zwischenbericht zur Kommunalen Wärmeplanung in Moers nachlesen.

Die Kommunale Wärmeplanung in Moers – Gemeinsam in eine klimaneutrale Zukunft

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

liebe Unternehmen der Region,

die Wärmeversorgung in Deutschland soll laut Wärmeplanungsgesetz bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Die sogenannte Kommunale Wärmeplanung ist ein zentrales Instrument, um diesen Wandel auf lokaler Ebene strategisch vorzubereiten.

Auch die Stadt Moers stellt sich dieser wichtigen Aufgabe – in Zusammenarbeit mit der Enni und BMU Energy Consulting GmbH.

Ziel ist es, gemeinsam eine realistische und tragfähige Strategie für die zukünftige Wärmeversorgung zu entwickeln. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass sowohl wissenschaftliche und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden als auch Ihre Perspektive als Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen in Moers aktiv einfließt.

Was bedeutet Kommunale Wärmeplanung konkret?

Die Kommunale Wärmeplanung analysiert zunächst den aktuellen Stand der Wärmeversorgung in Moers. Anschließend werden Potenziale für den Einsatz erneuerbarer Energien untersucht. Daraus entwickeln wir verschiedene Zielszenarien und eine langfristige Strategie – die sogenannte Wärmewendestrategie.

Wichtig zu wissen:

Die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung sind nicht bindend – sie stellen Empfehlungen dar und dienen als Orientierung für kommende Entscheidungen, etwa bei der Energieversorgung von Gebäuden oder der Entwicklung neuer Wohngebiete.

Warum ist Ihre Beteiligung so wichtig?

Die Wärmeplanung kann nur erfolgreich sein, wenn sie gemeinsam mit der Stadtgesellschaft entwickelt wird. Deshalb sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass Sie als Bürgerinnen und Bürger aktiv einbezogen werden.

Auf dieser Seite halten wir Sie regelmäßig über den aktuellen Stand der Planung in Moers auf dem Laufenden. Zudem finden Sie in unsere FAQ Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wärmeplanung – z.B. wie sie sich auf Ihre Wohnsituation oder Ihr Unternehmen auswirken könnte.

Ablauf einer kommunalen Wärmeplanung

Zunächst möchten wir betonen:

Die Kommunale Wärmeplanung ist kein verpflichtendes Maßnahmenpaket.

Laut Wärmeplanungsgesetz besteht keine Umsetzungspflicht der erarbeiteten Ergebnisse. Vielmehr dient die Planung als Leitfaden für zukünftige Entscheidungen zur energetischen Entwicklung in der Kommune.

Der gesetzlich vorgegebene Ablauf umfasst:

-

eine detaillierte Bestandsanalyse der aktuellen Wärmeversorgung,

-

die Identifikation von Potenzialen für den Einsatz erneuerbarer Energien,

-

die Entwicklung verschiedener Zukunftsszenarien,

-

und schließlich die Erarbeitung einer Wärmewendestrategie, die konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Zwei zentrale Hebel für eine klimafreundliche Wärmeversorgung

Die Transformation des Wärmesektors stützt sich im Wesentlichen auf zwei Ansätze:

- Wärmeverbrauch senken – durch Energieeinsparung und energetische Sanierung von Gebäuden.

- Erneuerbare Energien stärken – um den verbleibenden Wärmebedarf klimaneutral zu decken.

Welche Maßnahmen dafür sinnvoll sind, hängt stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Deshalb unterscheidet sich die Wärmeplanung von Kommune zu Kommune – sie ist immer maßgeschneidert auf die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort.

Sie wollen mehr erfahren?

Weitere Informationen zur Kommunalen Wärmeplanung sind in den FAQ zu finden.

Verstetigungskonzept

Bestandsanalyse

- Wärmebedarfe und Verbräuche der beheizten Gebäude

- Daten über den Gebäudebestand:

- Gebäudetypen

- Baualtersklassen

- THG-Bilanzen

- Wärmeversorgungsstruktur:

- Gas- & Wärmenetze

- Gebiete nicht-leitungsgebundener Wärmeversorgung

Potenzialanalyse

- Einsparpotenziale zur Senkung des Wärmebedarfs, energetische Gebäudesanierung

- Potenziale erneuerbarer Energien:

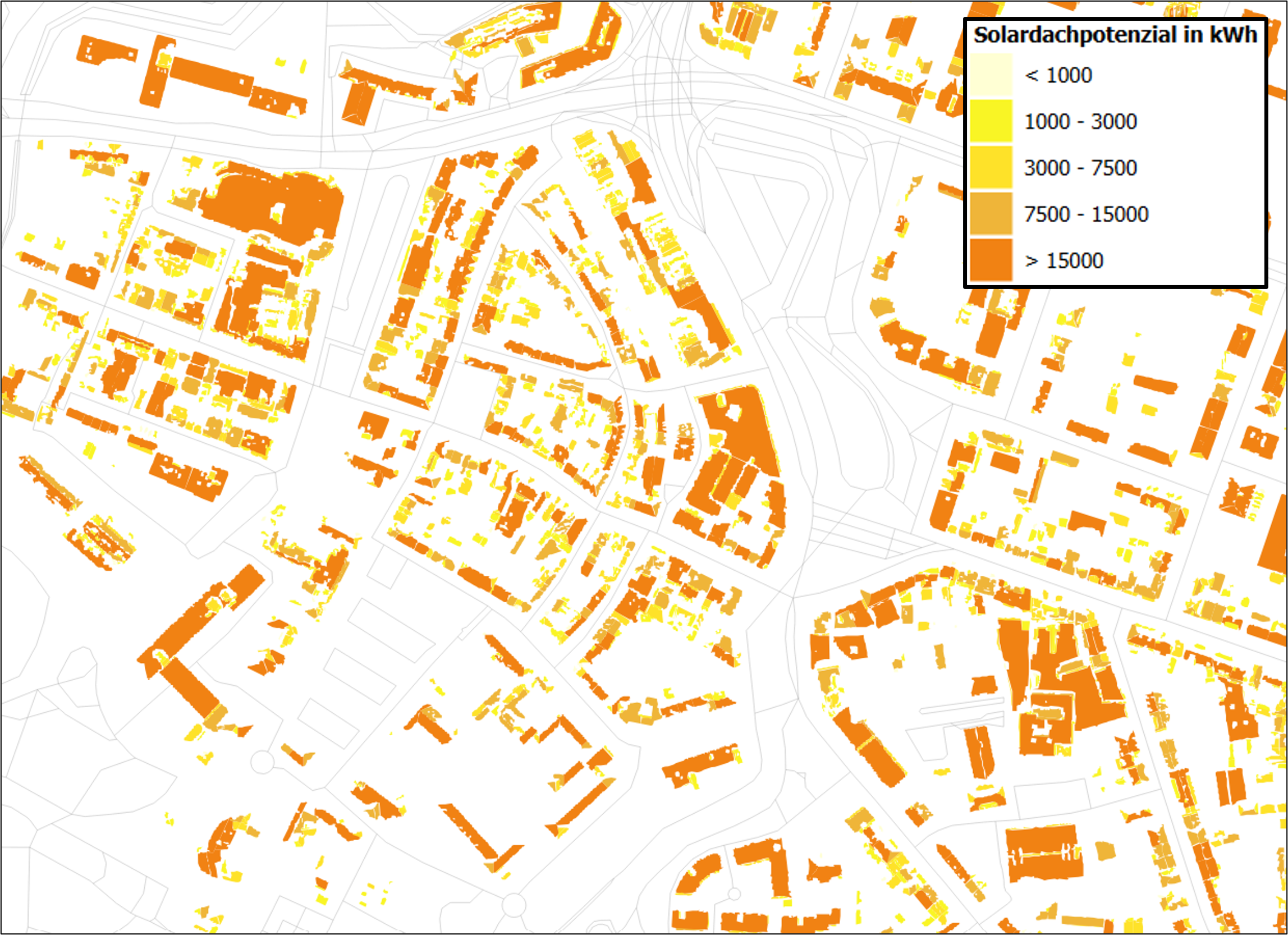

- Flächen für Solarthermie und PV

- Geothermie

- Abwasser-Wärme

- Abwärmepotenziale durch Betriebe und Kraft-Wärme-Kopplung

Zielszenarios

- Berechnung möglicher Szenarien für das Erreichen der Klimaneutralität

- Entwicklung neuer Wärmeversorgungsstrukturen

- Definition von Zwischenzielen

- Untersuchung unterschiedlicher Transformationspfade auf ökonomische Aspekte

Wärmewendestrategie

- Definition eines Transformationspfades

- Definition einer Umsetzstrategie mit Zwischenzielen

- Definition von Umsetzprioritäten

- Erstellung eines Maßnahmenkatalogs

Was bedeutet die Kommunale Wärmeplanung für Sie?

Die Kommunale Wärmeplanung ist weit mehr als ein technisches Konzept – sie betrifft direkt den Alltag der Bürgerinnen und Bürger in Moers. Ziel ist es, eine nachhaltige, effiziente und bezahlbare Wärmeversorgung für die Zukunft zu gestalten.

Doch was genau bedeutet das für Sie? Und welchen konkreten Nutzen können Sie daraus ziehen?

1. Ein Plan für eine klimafreundliche und kosteneffiziente Wärmeversorgung

Durch die Wärmeplanung wird geprüft, wie Energiequellen in Moers möglichst effizient und klimaneutral genutzt werden können. Das senkt nicht nur den CO₂-Ausstoß, sondern hilft auch, langfristig Energiekosten zu sparen.

Ein zentraler Fokus liegt dabei auf dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien – etwa Solarenergie, Biomasse oder Geothermie. Bürgerinnen und Bürger können aktiv zur Wärmewende beitragen, z. B. durch den Umstieg auf moderne, nachhaltige Heizsysteme.

Zudem bietet die Planung eine klare Orientierung bei Fragen zur Sanierung von Gebäuden oder bei Entscheidungen zu zukünftigen Heizsystemen. Ziel ist es, die jeweils beste Lösung für jedes Quartier zu finden – technisch, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.

2. Passende Lösungen für jedes Viertel

Die Wärmeplanung analysiert unterschiedliche Quartiere in Moers und prüft, welche Art der Wärmeversorgung dort am besten geeignet ist. In einigen Gebieten kann etwa Abwärme aus Industrie oder Gewerbe genutzt und über ein Nahwärmenetz verteilt werden. In anderen Vierteln wiederum sind Wärmepumpen, Pelletöfen oder Solarthermieanlagen sinnvoller.

In manchen Fällen kann die Analyse auch zeigen, dass eine aufwändige Gebäudesanierung nicht wirtschaftlich oder notwendig ist – und man Ihnen auf dieser Grundlage gezielt davon abraten kann.

Alle Erkenntnisse werden in einem digitalen Geoinformationssystem (GIS) visualisiert. So entstehen interaktive Karten, die der Stadt Moers als Planungsgrundlage dienen – und auch Ihnen helfen können, fundierte Entscheidungen zu treffen.

3. Wirtschaftlichkeit: Kosten verstehen und vergleichen

Die Wärmeplanung betrachtet nicht nur ökologische und technische Aspekte, sondern auch die Wirtschaftlichkeit verschiedener Lösungen.

Untersucht werden unter anderem:

-

Betriebs- und Investitionskosten neuer Heizsysteme

-

Vergleich zu netzgebundener Wärmeversorgung

-

Kosten durch Sanierungsbedarf oder nicht weiter nutzbare Infrastruktur

Ziel ist eine lösungsorientierte, sozial verträgliche Wärmewende, die für alle bezahlbar ist. Um Sie dabei zu unterstützen, bietet der Bund umfassende Förderprogramme über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) an. Förderfähig sind u. a.:

-

Wärmedämmung von Wänden, Dächern und Decken

-

Austausch von Fenstern und Türen

-

Erneuerung oder Einbau von Lüftungsanlagen

-

Modernisierung oder Austausch der Heizungsanlage

-

Optimierung bestehender Heizsysteme (ab zwei Jahren Betriebszeit)

-

Digitale Systeme zur Verbrauchsoptimierung

-

Fachplanung und energetische Baubegleitung

Informationen zu möglichen Fördermitteln für das Heizen mit erneuerbaren Energien finden Sie beim BAFA.

4. Transparenz und Mitgestaltung: Ihre Meinung zählt

Ein wichtiger Baustein der kommunalen Wärmeplanung ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Perspektiven, Fragen und Ideen helfen dabei, die Planung realitätsnah und gemeinwohlorientiert zu gestalten.

Die Stadt Moers setzt deshalb auf Transparenz und Dialog:

Sie werden regelmäßig über Fortschritte informiert und erhalten Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung.

So wird die Kommunale Wärmeplanung zu einer echten Chance für Moers:

Für mehr Klimaschutz, geringere Energiekosten – und eine spürbar höhere Lebensqualität.

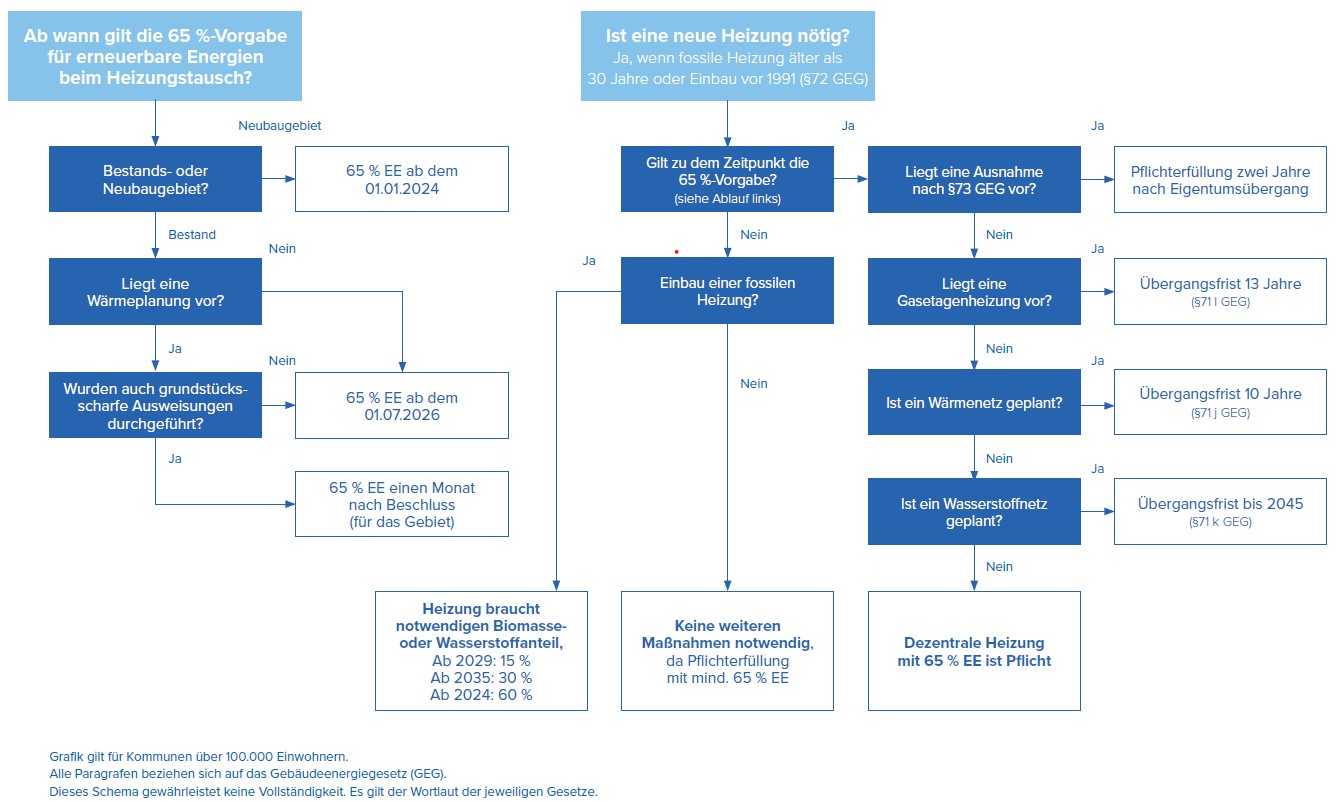

Ihr Weg zu einer Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien

Bestandsanalyse

Heizungsbestand der Gebäude in Moers

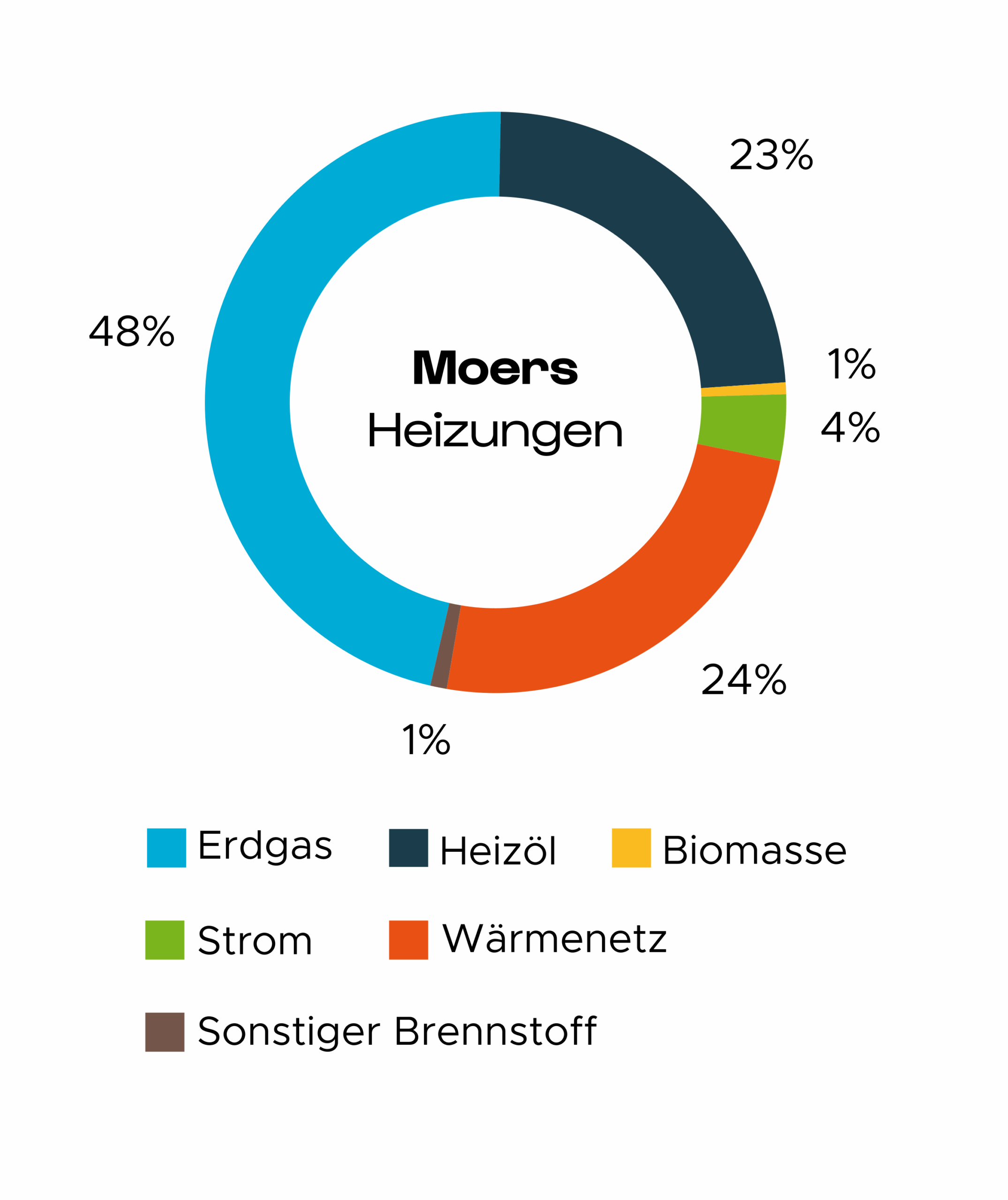

In dieser Übersicht geht es darum, welche Energiequellen in den Gebäuden der Stadt Moers hauptsächlich zum Heizen verwendet werden – also für die sogenannte Raumwärme. Energiequellen, die nur für Warmwasser oder einzelne Heizgeräte eingesetzt werden, sind in dieser Auswertung nicht enthalten.

Verteilung der Heizarten in Moers:

-

In Moers gibt es insgesamt 27.756 beheizte Gebäude.

-

Erdgas ist der am häufigsten genutzte Energieträger:

10.844 Gebäude (rund 48 %) werden damit beheizt. -

Wärmenetze versorgen etwa 24 % der Gebäude.

-

Heizöl wird in 22 % der Gebäude eingesetzt.

-

Strombasierte Heizsysteme kommen auf einen Anteil von etwa 5 %, das entspricht 1.090 Gebäuden.

Diese setzen sich zusammen aus:-

755 Wärmepumpen

-

335 Stromdirektheizungen

-

Heizungsverteilung

Die Abbildung rechts zeigt, welcher Energieträger in den einzelnen Stadtteilen von Moers am häufigsten zur Wärmeerzeugung genutzt wird – also der sogenannte primäre Energieträger. Dabei handelt es sich jeweils um die Energiequelle, die in einem Gebiet den größten Anteil am Wärmebedarf ausmacht.

So sieht die Verteilung in Moers aus:

-

-

In den dicht bebauten Stadtteilen wie Moers-Zentrum, Asberg und Hochstraß, aber auch im Zentrum von Repelen und Kapellen, wird hauptsächlich mit Erdgas oder über Wärmenetze geheizt.

-

Auch in Schwafheim sowie in den Gewerbegebieten von Hülsdonk und Repelen ist Erdgas der vorherrschende Energieträger.

-

In den ländlicher geprägten Randlagen der Stadt – zum Beispiel in Teilen von Repelen, Kapellen und Vinn – wird überwiegend mit Heizöl geheizt.

-

In einzelnen Gebieten kommen auch Strom, Umweltwärme, Biomasse oder andere alternative Brennstoffe als Haupt-Energiequelle vor.

Das betrifft vor allem kleinere Baublöcke mit wenigen Gebäuden, die sich meist ebenfalls in ländlicheren Stadtbereichen befinden.

-

Was bedeutet das für Sie?

Die dargestellte Verteilung gibt einen ersten Eindruck davon, wie unterschiedlich die Wärmeversorgung innerhalb der Stadt organisiert ist. Diese Informationen sind besonders wichtig, um maßgeschneiderte Lösungen für eine klimafreundliche Umstellung entwickeln zu können – angepasst an die Gegebenheiten vor Ort.

Wärmeliniendichte

Neben der sogenannten Wärmeflächendichte ist auch die Wärmeliniendichte ein wichtiger Kennwert, wenn es darum geht, den Wärmebedarf in einem Gebiet zu bewerten. Dabei wird der jährliche Wärmebedarf pro Meter Straße betrachtet – eine zentrale Größe, wenn geprüft wird, ob sich ein Wärmenetz wirtschaftlich betreiben lässt.

Was zeigt die Abbildung?

In der rechten Abbildung sehen Sie die Wärmeliniendichte auf Ebene einzelner Straßenabschnitte in Moers. Besonders hohe Werte treten in den Stadtteilen auf, die bereits an ein Wärmenetz angeschlossen sind. Für diese Gebiete bedeutet das:

Eine Verdichtung des bestehenden Netzes – also der Anschluss weiterer Gebäude – wäre wirtschaftlich sinnvoll.

Laut aktueller Empfehlung gilt:

Ein Wärmenetz im Gebäudebestand ist dann wirtschaftlich tragfähig, wenn die Wärmeliniendichte bei mindestens 2.000 kWh pro Meter Straße und Jahr liegt.

Wo bestehen noch Potenziale?

Die Auswertung zeigt, dass auch außerhalb der bereits bestehenden Wärmenetze viel Potenzial vorhanden ist. Besonders auffällig sind:

-

das Gewerbegebiet Hülsdonk

-

der Norden von Kapellen

-

sowie Teile des Stadtteils Schwafheim

Hier erreichen viele Straßenabschnitte ebenfalls Wärmeliniendichten oberhalb der wirtschaftlichen Schwelle. Das bedeutet:

Aus Sicht des Wärmebedarfs wäre ein Anschluss an ein Wärmenetz grundsätzlich möglich und sinnvoll.

Potenzialanalyse

Klimaneutrale Wärmequellen / Wärmeversorgungsoptionen

-

-

Selbst bei einer vollständigen Versorgung der Stadt Moers über ein Wärmenetz könnten durch Solarthermie realistisch etwa 15 % des Wärmebedarfs gedeckt werden – das entspricht rund 136 GWh pro Jahr.

-

Wenn zusätzlich groß dimensionierte Wärmespeicher eingesetzt werden, wäre es denkbar, bis zu 30 % des jährlichen Wärmebedarfs mit Solarenergie zu decken (ca. 272 GWh/a).

Nach aktuellem Stand der Potenzialanalyse ergeben sich für Moers gute Chancen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung über Wärmenetze, die aus einer Kombination erneuerbarer Energiequellen gespeist werden. Besonders aussichtsreich sind dabei:

-

Solarthermie (Nutzung von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung)

-

Oberflächennahe Geothermie (Wärmenutzung aus dem Erdreich)

-

Industrielle Abwärme

-

und ggf. auch tiefer liegende Geothermiequellen

Wie groß ist das Potenzial?

Besonders bei der Solarthermie mit Flachkollektoren zeigt sich ein theoretisch sehr hohes Potenzial von rund 2.719 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a). In der praktischen Umsetzung sind jedoch technische und saisonale Grenzen zu beachten.

-

-

Industrielle Abwärme

Auch die industrielle Abwärme kann in Moers dazu beitragen, den Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen zu erhöhen – zumindest in einzelnen Gebieten.

Laut dem nordrhein-westfälischen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) liegt das theoretische Potenzial bei rund 248 Gigawattstunden pro Jahr (GWh/a). Realistisch nutzbar sind laut dem Bundesamt für Energieeffizienz (BfEE) davon jedoch nur etwa 81 GWh/a. In der bisherigen kommunalen Wärmeplanung wurden konkret 49 GWh/a identifiziert.

Was bedeutet das konkret für Moers?

Die Auswertung zeigt:

Nur wenige Unternehmen in Moers verfügen über relevante Abwärmepotenziale. Zwei Betriebe heben sich dabei besonders hervor:

-

Niederrhein-GOLD Tersteegen GmbH & Co. KG

-

Moers Frischeprodukte GmbH & Co. KG

Diese beiden Unternehmen könnten mit ihrer Abwärme einen Beitrag zur Wärmeversorgung in ihrer unmittelbaren Umgebung leisten.

Fazit

Insgesamt zeigt sich:

Die industrielle Abwärme kann in Moers nur einen begrenzten Beitrag zur kommunalen Wärmeversorgung leisten. Dennoch ist sie ein sinnvoller Baustein – vor allem in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen.

Eine genauere Bewertung dieser Potenziale erfolgt im nächsten Schritt im Rahmen der Zielszenarien-Entwicklung.

Biomasse

Auch Biomasse kann zur klimafreundlichen Wärmeversorgung beitragen. In Moers stehen dafür allerdings nur begrenzte lokale Ressourcen zur Verfügung.

Laut der Wärmestudie NRW liegt das theoretisch verfügbare Biomassepotenzial in Moers bei rund 23 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. Dieses Potenzial verteilt sich auf drei Hauptbereiche:

-

Abfallwirtschaft

-

Forstwirtschaft

-

Landwirtschaft

Was liefern Wald und Felder?

-

Waldflächen (außerhalb von Naturschutzgebieten) machen etwa 3,7 km² aus – das sind rund 5 % der Stadtfläche. Aus sogenanntem Restholz ergibt sich ein energetisches Potenzial von etwa 1,6 GWh.

-

Landwirtschaftlich genutzte Flächen (ohne Naturschutzgebiete) nehmen rund 23,7 km² ein – also etwa 35 % der Stadtfläche. Wenn – wie im bundesweiten Durchschnitt – etwa 9 % dieser Flächen für den Anbau von Energiepflanzen genutzt würden, könnten daraus durch Methanisierung ca. 5,8 GWh Wärme pro Jahr gewonnen werden.

Insgesamt ergibt sich also ein realistisch nutzbares Potenzial aus Wald und Landwirtschaft von rund 7,4 GWh pro Jahr.

Wie viel Biomasse wird heute schon genutzt?

Bereits heute werden in Moers laut der Bestandsanalyse etwa 20,3 GWh Wärme jährlich durch Biomasse erzeugt – das liegt deutlich über dem lokal verfügbaren Potenzial.

Fazit

Die Stadt Moers nutzt ihr lokales Biomassepotenzial bereits nahezu vollständig aus. Für die zukünftige Wärmeplanung bedeutet das:

Biomasse sollte nur gezielt und mit Augenmaß eingeplant werden, vor allem dort, wo sie wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch verträglich eingesetzt werden kann.

Oberflächennahe Geothermie

Die Nutzung der natürlichen Wärme aus dem Erdreich – auch oberflächennahe Geothermie genannt – bietet großes Potenzial für eine klimafreundliche Wärmeversorgung in Moers. Zwei bewährte Technologien stehen hier im Fokus: Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden.

Erdwärmekollektoren: Flächennutzung mit Potenzial

Erdwärmekollektoren sind horizontale Rohrsysteme, die in etwa 1,2 bis 1,5 Meter Tiefe in den Boden verlegt werden. Dort nutzen sie die gleichmäßige Bodentemperatur zur Wärmegewinnung – meist in Kombination mit einer Wärmepumpe. Diese Systeme sind besonders für Grundstücke mit ausreichend freier Fläche geeignet, etwa bei Einfamilienhäusern mit Garten.

In weiten Teilen von Moers ist laut geologischer Bewertung ein mittleres Potenzial für die Nutzung von Kollektoren gegeben, in einigen Bereichen ein geringeres. Insgesamt ergibt sich ein theoretisches Gesamtpotenzial von rund 780 Gigawattstunden pro Jahr. Viele dieser potenziell geeigneten Flächen befinden sich in der Nähe von bestehenden Wohngebieten oder Wärmenetzen, was ihre Nutzung besonders interessant macht.

Erdwärmesonden: Wärme aus der Tiefe, auch bei wenig Platz

Für Grundstücke mit wenig Fläche kann der Einsatz von Erdwärmesonden sinnvoll sein. Diese werden senkrecht in den Boden gebohrt, in der Regel bis zu 100 Meter tief. Dort zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die gespeicherte Erdwärme aufnimmt. Eine Wärmepumpe macht die gewonnene Energie anschließend für Heizung oder Warmwasser nutzbar.

Ein großer Vorteil der Erdwärmesonden: Sie sind platzsparend und können auch auf kleinen Grundstücken installiert werden. Gleichzeitig sind Bohrungen bis 100 Meter rechtlich unkomplizierter, da sie nicht unter das Bergrecht fallen.

Die Potenzialanalyse zeigt: In Moers ließe sich mit Erdwärmesonden theoretisch eine Wärmemenge von bis zu 1.072 Gigawattstunden pro Jahr gewinnen – mehr als der gesamte aktuelle Wärmebedarf der Stadt (ca. 1.004 GWh/a).

Was bedeutet das für die Wärmeplanung?

Beide Technologien – Kollektoren und Sonden – bieten beachtliche Potenziale für eine regenerative Wärmeversorgung. Besonders interessant: Ein großer Teil der geeigneten Flächen befindet sich in der Nähe von dicht besiedelten Bereichen oder bestehenden Wärmenetzen, was eine Anbindung oder Erweiterung ermöglicht.

Diese Erkenntnisse werden wir im nächsten Schritt – in den sogenannten Zielszenarien – genauer untersuchen, um herauszufinden, wo eine Nutzung der Erdwärme wirtschaftlich und technisch sinnvoll umgesetzt werden kann.

Zielszenarien

Aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen wird zur Zeit das Zielszenario erstellt.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

FAQ-Datenbank Kommunale Wärmeplanung

Grundlage der Kommunalen Wärmeplanung

Was ist eine Kommunale Wärmeplanung?

Die lokalen Bedingungen für eine klimaneutrale Wärmeversorgung unterscheiden sich von Kommune zu Kommune stark. Die Bereitstellung von Wärme aus erneuerbaren Quellen und unvermeidbarer Abwärme, sowie die vorliegende Infrastruktur unterscheiden sich lokal stark voneinander. Daher ist es wichtig ein strategisches Planungsinstrument zu etablieren, das eine zielgesteuerte Einschätzung des Status quo und die Entwicklung von Transformationspfaden zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung sicherstellt. Dieses Planungsinstrument, die Kommunale Wärmeplanung, soll aufgrund der vorliegenden Bedingungen die realistischste und wirtschaftlich sinnvollste Art der Wärmeversorgung für lokale Teilgebiete aufzeigen.

Die Akteure vor Ort können innerhalb des rechtlichen Rahmens Gebiete für Fernwärme und dezentrale Wärmeversorgung prüfen. Dabei ist das Ziel eine kostengünstige, klimaneutrale Wärmeversorgung für das Zieljahr 2045 aufzubauen. Nach einer detaillierten Untersuchung der Situation vor Ort, werden Potenziale zur Implementierung von erneuerbaren Energien aufgezeigt und Zielszenarien untersucht. Ziel ist es eine Wärmewendestrategie aufzubauen, in der die nötigen Maßnahmen für einen Umbau der Wärmeversorgung bis 2045 festgehalten werden.

Warum wurde das Wärmeplanungsgesetz beschlossen?

Aufgrund der Komplexität des Energiemarkts und der Masse an beteiligten Akteuren, ist ein Instrument nötig, um Orientierung im Hinblick auf Investitionsentscheidungen zu bieten und die Zukunftsfähigkeit unserer Infrastruktur zu sichern. Diese Orientierung soll durch die einheitliche und systematische Untersuchung der Kommune, die die Kommunale Wärmeplanung bietet, sichergestellt werden. Das Wärmeplanungsgesetz bildet hierzu die bundeseinheitliche Grundlage aller Kommunaler Wärmeplanungen, sodass in allen Kommunen ein einheitlicher Maßstab angesetzt wird.

Was sind Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes?

Um die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes bis 2045 zu erfüllen, muss auch der Wärmesektor auf eine klimaneutrale Versorgung für Raum- und Prozesswärme sowie Trinkwarmwasser umgestellt werden. Das Wärmeplanungsgesetz bietet hierzu eine Grundlage, gibt die nötigen Schritte vor und verpflichtet die nötigen Akteure zum Handeln. Dabei sollen Eignungsgebiete für zentrale und dezentrale Wärmeversorgung ausgewiesen und lokale Potenziale zur Erschließung von Erneuerbaren Energien aufgezeigt werden. Außerdem werden Vorgaben zum Einsatz von Erneuerbaren Energien in Wärmenetzen gemacht, die Wärmenetzbetreiber in den nächsten Jahren zu erfüllen haben. Hier eine kurze Zusammenfassung:

- Gemeinden über 100.000 Einwohner müssen bis Juni 2026, Gemeinden bis 100.000 Einwohner müssen bis zu 30. Juni 2028 einen Wärmeplan erstellen (§4 Pflicht zur Wärmeplanung)

- Neue Wärmenetze müssen ab dem 1. März 2025 zu mindestens 65% aus Erneuerbaren Energien und/oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden (§ 30 Anteil erneuerbarer Energien in neuen Wärmenetzen)

- Bestandswärmenetze müssen ab dem 1. Januar 2030 zu mindestens 30% aus Erneuerbaren Energien und/oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden, zum 1. Januar 2040 zu mindestens 80% (§29 Anteil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen)

- Ab dem 01. Januar 2045 sind alle Wärmenetze mit 100 % Erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination beider Wärmeversorgungsarten zu versorgen (§ 31 Vollständige Klimaneutralität in Wärmenetzen bis zum Jahr 2045)

- Wärmenetzbetreiber müssen zum 31. Dezember 2026 einen Wärmenetzausbau- und Dekarbonisierungsplan vorlegen (§ 32 Verpflichtung zur Erstellung von Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrplänen)

Ab wann gilt das Wärmeplanungsgesetz?

Das Wärmeplanungsgesetz ist zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Für NRW befindet sich der Entwurf des Landeswärmeplanungsgesetzes NRW (LWPG) in der finalen Phase. Ein Inkrafttreten ist voraussichtlich zum 01.01.2025 zu erwarten.

Links zum aktuellen Stand:

Wer bearbeitet die Kommunale Wärmeplanung?

Warum verpflichtet der Bund nicht direkt die Kommunen?

Der Bund darf verfassungsrechtlich keine Aufgaben an die Kommunen übertragen, da diese rechtlich unmittelbar ein Teil der Länder sind. Die Wärmeplanung ist beispielsweise in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg bereits gesetzlich vorgeschrieben. In NRW werden derzeit die Voraussetzungen hierfür geschaffen.

Gibt es schon Kommunen mit Kommunalem Wärmeplan?

Spätestens seit in Kraft treten des Wärmeplanungsgesetzes planen immer mehr Kommunen die Erstellung des Kommunalen Wärmeplans. Unter folgendem Link des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) finden Sie einen Auszug bestehender Wärmepläne: Hier klicken

Werden in anderen Ländern auch Wärmepläne erstellt?

Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung

Wer ist die planungsverantwortliche Stelle?

Welche Schritte beinhaltet die Kommunale Wärmeplanung?

Die Wärmeplanung läuft grundsätzlich in vier Schritten ab. Vorgelagert ist eine Eignungsprüfung zur Abschätzung von Ausschlussgebieten für Wärme- oder Wasserstoffnetze und Einschätzung der Möglichkeit einer verkürzten Wärmeplanung. Folgende Arbeitspakete sind Teil der Kommunalen Wärmeplanung:

Bestandsanalyse

- Der Status quo des zu untersuchenden Gebiets ist zu ermitteln

- Daten von Netzbetreibern, Schornsteinfegern, sowie öffentliche Daten werden genutzt, um den Ist-Zustand der Kommune zu modellieren, mit Augenmerk auf Wärmebedarfe und -verbräuche, sowie Energieerzeugung und Netzinfrastruktur

Potenzialanalyse

- Potenziale von Erneuerbaren Energien und unvermeidbaren Abwärmen, sowie Wärmebedarfsreduktionen werden quantitativ und räumlich untersucht und auf ihre Wirtschaftlichkeit sowie Verfügbarkeit geprüft

- Das beinhaltet Flächen für Geothermie und Photovoltaik, sowie Abwärmen aus Gewerbe und Industrie und Möglichkeiten zur zentralen Wärmespeicherung

Zielszenarien

- Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse werden Zielszenarien entwickelt, die die Klimaneutralität zu Zieljahr 2045 sicherstellen

- Dabei werden Meilensteine für die Jahre 2030, 2035 und 2040 festgelegt, die im Einklang mit den ausgewiesenen Wärmeversorgungsgebieten stehen müssen

- Diese werden auf ihre Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit untersucht

Wärmewendestrategie

- Wärmeversorgungsgebiete werden definiert und die Möglichkeiten von Wärmenetzen, Wasserstoff-Infrastruktur, oder dezentralen Versorgungen definiert

- Die Ergebnisse werden räumlich differenziert aufbereitet und dargestellt

- Eine Umsetzungsstrategie mit konkreten Maßnahmen wird entwickelt

Weiter ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der entstandene Wärmeplan in regelmäßigen Abständen überarbeitet werden muss, um auf Änderungen im Energiemarkt und der Infrastruktur reagieren zu können. Dadurch wird er Wärmeplan stets aktuell gehalten und orientiert sich an den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Es ist vorgesehen, dass eine Organisationsstruktur etabliert wird, die alle beteiligten Akteure berücksichtigt, um einen konstanten Monitoring-Prozess zu ermöglichen.

Auf welche Erneuerbaren Energien wird die zukünftige Wärmeversorgung aufgebaut?

Was gilt laut Wärmeplanungsgesetz als unvermeidbare Abwärme?

Ist eine transnationale Wärmeversorgung möglich?

Welche Daten werden zur Erstellung des Wärmeplans genutzt?

Reale Verbrauchwerte von Strom-, Gas- und Wärmenetzbetreiber werden abgefragt, damit die Wärmeplanung auf einem möglichst genauen Bild der Ist-Situation aufbaut. Neben Verbrauchsdaten werden auch Daten von Netzbetreibern zur bestehenden Infrastruktur und Schornsteinfegerdaten zu bestehenden dezentralen Heizungsanlagen abgefragt. Auch hier ist durch Aggregation von Daten der Personenbezug zu vermeiden.

Diese „Realdaten“ im Zusammenspiel mit öffentlichen Daten aus bspw. Zensus, Energieatlas, Flächennutzungsplan, Schutzgebiete u.v.m. machen es möglich, ein sehr nahes Abbild der untersuchten Gemeinde als Berechnungsgrundlage zu modellieren.

Sind bereits erstellte Wärmepläne weiterhin gültig?

Selbst Wärmeplanungen, die nicht nach landesrechtlicher Grundlage bis zum 30. Juni 2026 bzw. 2028 erstellt wurden, sind weiterhin gültig. Dies gilt, solange die Anforderungen an die Wärmeplanung mit denen im Wärmeplanungsgesetz vergleichbar sind.

In Kommunen mit bestehender Wärmeplanung müssen die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes bezüglich erneuerbarer Energien und Abwärmen nicht automatisch ab dem 1. Januar 2024 befolgt werden. Es bedarf einer separaten Entscheidung über den Ausbau von Wärme- oder Wasserstoffnetzen, nach Überprüfung des Wärmeplans, wobei Gebäude in diesen Gebieten innerhalb eines Monats die entsprechenden Vorgaben erfüllen müssen. Dabei gelten die gängigen Übergangsfristen für den Netzanschluss.

Wie kann die Wärmeplanung vereinfacht werden?

Werden Kommunen finanziell unterstützt?

Auswirkungen der Kommunale Wärmeplanung für die Bürger

Inwiefern betrifft die KWP mich als Bürgerin und Bürger?

Die Kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Planungsinstrument. Für Sie als Bürgerinnen und Bürger ändert sich mit der Wärmeplanung zunächst nichts. Ziel der Wärmeplanung ist ein umfassender Überblick über die in Zukunft verfügbaren Wärmeversorgungsgebiete zu erlangen. Auf Basis der Kommunalen Wärmeplanung können dann Gebietsausweisungen vorgenommen werden. Das Ziel der Kommunalen Wärmeplanung ist letztlich, speziell für die Bürgerinnen und Bürger eine bessere Planbarkeit für zukünftige Investitionen zu und die Grundlage für einen Diskurs über den besten Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung zu schaffen. Dazu sieht das Wärmeplanungsgesetz auch die Einbindung aller am Transformationsprozess involvierten Akteure vor. Sie werden also konstant über den laufenden Prozess informiert und können sich mit Anregungen und Fragen an Ihre Kommune richten, um aktiv den Prozess mitzubestimmen.

Wie kann ich mich als Bürgerin und Bürger an der KWP beteiligen?

Sie werden als Bürgerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse im Internet unter www.waermeplanung-moers.de informiert. Anschließend wird ein Bürgerdialog stattfinden. Grundsätzlich sind Sie als Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher Akteur im Transformationsprozess. Die Fragen werden, sofern diese nicht bereits hier im FAQ-Katalog beantwortet sind, für alle Bürgerinnen und Bürger über diese Seite beantwortet.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir während des Erstellungsprozesses der Wärmeplanung außerhalb der veröffentlichten Daten und Planungen keine Datenauskünfte oder konkreten Auskünfte zu Gebieten geben können.

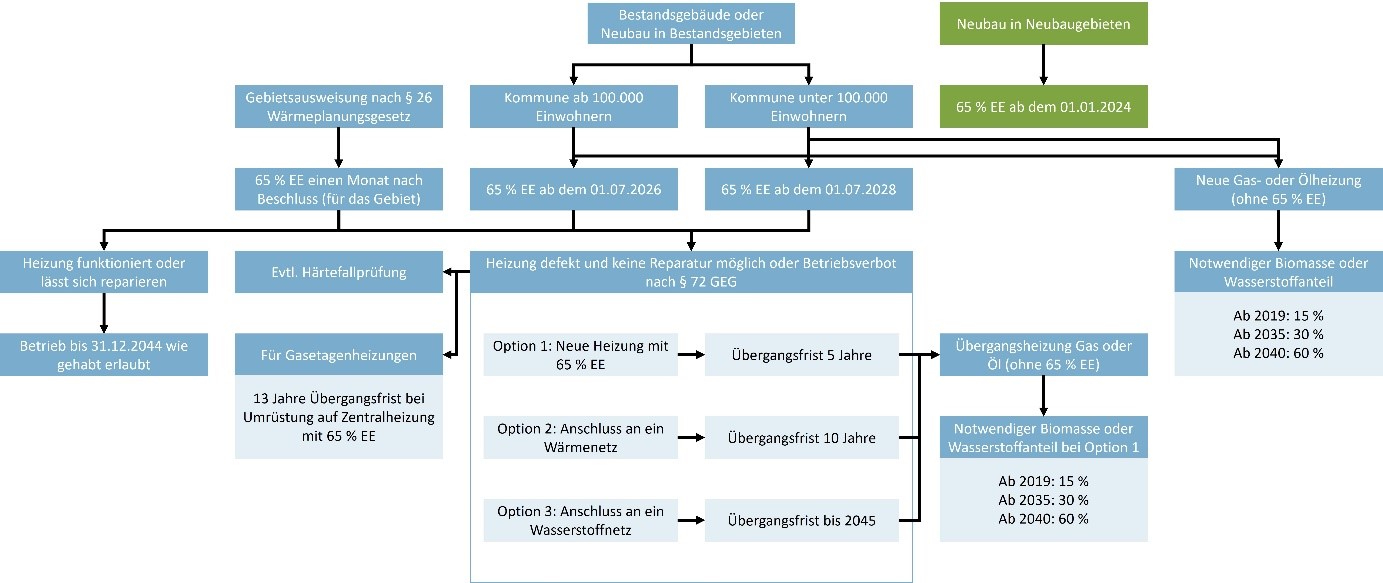

Welche Abhängigkeiten gibt es zwischen Wärmeplanungsgesetz und Gebäudeenergiegesetz?

Grundsätzlich gilt, dass für Neubauten in Neubaugebieten die Vorgaben des GEG bereits seit dem 01.01.2024 gelten. Für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten oder für Bestandsgebäude gilt die 65 % Grenze erst ab dem 01.07.2026 (für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern) bzw. ab dem 01.07.2028 (für Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern) oder wenn es zu Gebietsausweisungen auf Basis einer Kommunalen Wärmeplanung kommt, einen Monat nach Gebietsausweisung. Wichtig ist: Die Erstellung und Fertigstellung einer Kommunalen Wärmeplanung sorgt explizit nicht automatisch zu einer Gebietsausweisung! Ab dem 01.01.2045 ist nach dem Gebäudeenergiegesetz nur noch das Heizen mit 100 % Erneuerbaren Energien erlaubt.

Quelle: NRW.Energy4Climate

Was geschieht bei geplantem Wärmenetzanschluss, beim Defekt einer Heizung vor dem Anschlussdatum?

Zunächst gilt die Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2026 bzw. 2028. In diesem Zeitraum können neue fossil betriebene Heizungen verbaut werden. Ab dem 1. Januar 2029 sind diese jedoch mit min. 15 %, ab 2035 mit min. 30% und ab 2040 mit min. 60% Bioenergie zu betreiben.

Nach der Übergangsfrist bzw. einen Monat nach Gebietsausweisung (siehe Frage „Welche Abhängigkeiten gibt es zwischen Wärmeplanungsgesetz und Gebäudeenergiegesetz?“) gilt, dass defekte Heizungen, die repariert werden können, bis 2045 weiterbetrieben werden dürfen.

Ist die Heizung nach Ablauf der Übergangsfrist defekt und kann nicht mehr repariert werden oder existiert ein Betriebsverbot nach §72 Gebäudeenergiegesetz, muss die Heizung getauscht werden bzw. die Wärmeerzeugung entweder auf Wasserstoff basieren, das Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen werden oder die neue Heizung mit mindestens 65 % Erneuerbarer Energie betrieben werden. Dazu gelten folgende Übergangsvorschriften:

- Befindet sich das Gebäude in einem Wasserstoffnetzausbaugebiet mit verbindlichem Fahrplan zur Umstellung bis zum 31.12.2044, darf hier eine nicht auf Erneuerbare Energien basierende Heizung verbaut werden.

- Wird das Gebäude an ein Wärmenetz angeschlossen, wird eine Übergangsfrist von 10 Jahren gewährt, in denen eine nicht auf Erneuerbare Energien basierende Heizung verbaut werden darf.

- Wird das Gebäude auf eine Heizung mit mindestens 65 % Erneuerbare Energien umgerüstet, so existiert eine Übergangsfrist von 5 Jahren, in denen eine nicht auf Erneuerbare Energien basierende Heizung genutzt werden darf. Dabei ist jedoch der Bioenergieanteil von min. 15 % ab 2029, min. 30% ab 2035 und min. 60% ab 2040 zu berücksichtigen.

Für Gasetagenheizungen gelten spezielle Übergangsvorschriften. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einer Härtefallprüfung zur Befreiung von den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes.

Sind die Ergebnisse das Wärmeplans verbindlich?

Als strategisches Planungsinstrument ist der Wärmeplan in seiner Ausgestaltung nicht rechtlich verbindlich. Er dient lediglich als Orientierung für zukünftige Investitionsentscheidungen und soll als Grundlage für die Transformation der Wärmeversorgung dienen. Die Einteilungen der Wärmeversorgungsgebiete sind rechtlich nicht bindend für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Versorger und Kommunen. Somit besteht auch kein Anspruch auf eine im Wärmeplan ausgewiesene Wärmeversorgung.

Entstehen durch das Wärmeplanungsgesetz Verpflichtungen für Bürgerinnen und Bürger?

Nein, die Wärmeplanung nach dem Wärmeplanungsgesetz ist ein strategisches Planungsinstrument und verpflichtet weder Bürgerinnen und Bürger noch Versorger und Kommune direkt zur Umsetzung ermittelter potenzieller Maßnahmen. Auch zur aktiven Beteiligung werden Sie als Bürgerinnen und Bürger nicht verpflichtet. Ihre Beteiligung ist jedoch gewollt. Im Ergebnis wird die Kommunale Wärmeplanung für Sie eine Informationsgrundlage für zukünftige Entscheidung im Hinblick auf Ihre Energieversorgung sein und Fragen zur wirtschaftlichsten Wärmeversorgung Ihrer Immobilie beantworten.

Wird es einen Anschlusszwang bei vorliegendem Fernwärmenetz geben?

Bin ich gezwungen nach Ablauf der Wärmeplanung meine Heizung zu tauschen, da das GEG in Kraft tritt?

Nein! Siehe dazu die Ausführungen zu Frage „Was geschieht bei geplantem Wärmenetzanschluss, beim Defekt einer Heizung vor dem Anschlussdatum?“.

Werden in Zukunft meine Verbrauchsdaten erfasst?